Знак согласия и особенности демократии в России

Многие обратили внимание, что приметой вчерашних выборов была повсеместная низкая явка — немногим более 20%, как правило.

Многие обратили внимание, что приметой вчерашних выборов была повсеместная низкая явка — немногим более 20%, как правило.

О чём это нам говорит? Применительно к текущей ситуации — ни о чём плохом.

У нас народ на выборы вообще ходит неохотно. Не приживается в нашей политической культуре этот процедурный ритуал «публично конкурентной политики».

Потому что и сама «конкурентная политика» не приживается.

И даже наоборот: в особо назойливых своих имитациях вызывает в народе раздражение (от давней Болотной до нынешних летних гуляний по московским улицам и бульварам).

Единственный значимый для народа ритуал гражданственной значимости уже отработан в прошлом году — президентские выборы.

Да и то, точнее говоря, не выборы, а референдум «за Путина». Всё ценное, что могло бы быть предметом идеологической и политической конкуренции, умело аккумулировано в Путине.

У нас почти 3/4 граждан устраивает идеология «научного путинизма».

То есть государственного строительства с приоритетом суверенности, в рамках которого прагматично и по мере надобности национализируются идеологемы и механизмы любых подходящих «единственно верных учений».

Стратегию и тактику Верховного, стало быть, одобрили.

Ну и хватит: пусть власть, им олицетворённая, теперь всё обустраивает и не отвлекает граждан по пустякам в хорошую погоду.

Остальную возню вокруг ритуала народ безошибочно понимает как суррогат политики, имитацию «конкуренции» — и в конечном итоге просто как чей-то бизнес и грызню за тёплые местечки. К жизни это отношения не имеет.

Граждане просто понимают в массе своей, что тяготы нынешней жизни (более чем посильные, кстати) — вопрос не перестановки кроватей и даже не смены девочек, а вопрос поступательной политики. Её, повторим, одобрили в прошлом году.

Таким образом, по состоянию на прямо сейчас, низкая явка — это не «разочарование в политической линии», а строго наоборот: молчаливое к ней доверие.

А вот чем чревато такое пренебрежение к демократическим ритуалам, так сказать, на дистанции, в долгосрочной перспективе?

Зажратость и стагнация госаппарата, избавленного от публичной отчётности и конкуренции, — это очевидно, но полбеды.

Эта проблема вообще решается не ритуалами, а управленческими практиками верховной власти. Той самой, которая в свою очередь, по умолчанию пользуется народным доверием.

А вот недоверие и разочарование народа в политике верховной власти в русской политической культуре выражается не на выборах, а сами знаете как.

По состоянию на сейчас это не актуально: «низы хотят», «верхи могут», настоящих буйных мало, главарей вообще не видать.

В этой благодати сегодня есть место «системной оппозиции» и даже безыдейным и недееспособным навальным клоунам, — но чисто на потеху публике).

А как выйдет по состоянию на потом — мы потом и узнаем из кратного курса отечественной истории XXI века.

А еще стоит воспарить над текущим моментом и вписать итоги вчерашних выборов в контексты пошире и поглобальнее. Как раз потому, что они важны даже не столько сиюминутно, сколько на длительную перспективу.

Глобальная турбулентность, которая уже на пороге, будет пробовать на зуб не что иное, как отношения доверия между обществом и властью буквально в каждой отдельно взятой стране.

И масштаб вызова таков, что предстоящий раунд выиграют те, кто по его итогам «просто» сохранит суверенитет, территориальную целостность и умножит влияние на события вовне себя.

Это означает обеспечение управляемости в любой обстановке – окажутся ли вызовы просто сопоставимы с 1929 годом или далеко их превзойдут.

Это в свою очередь как раз вопрос того самого доверия. Пока не началось – вопрос его накопления, когда начнется – поддержания.

С макроэкономической, вернее, финансовой стороны для этого делается все возможное, ключевые слова – околонулевой госдолг, профицитный (как бы даже не с перебором) бюджет и очень серьезные резервы.

С социальной – соответствующие нацпроекты могут и должны двигаться быстрее, но запускаемые по итогам февральского президентского послания новые меры соцподдержки совсем скоро почувствуют как раз те, для кого они актуальнее всего.

С внутриполитической – это в том числе вопрос формирования и дальнейшего функционирования дееспособной и легитимной региональной власти.

И в первую очередь именно поэтому главная задача всех свежеизбранных – полученный кредит доверия не просто не растратить, этого мало, а приумножить. Чего им еще раз и пожелаю.

Последние новости

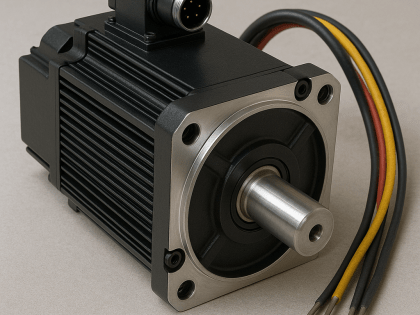

Чем отличается ремонт серводвигателя от обычного электродвигателя?

Не просто мотор: сравниваем тонкости ремонта серво- и стандартных двигателей

Денис Голобородько рассказал, как в Алтайском крае готовятся к реализации нового закона о местном самоуправлении

Вопросы организации местного самоуправления (МСУ) оказались в центре дискуссий в Госдуме и регионах.

В Шелаболихе провели телемост между Россией и Беларусью

В Шелаболихе провели международный телемост «Беларусь и Россия: два государства – одна судьба», приуроченный ко Дню единения народов России и Беларуси и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Потребительский кредит без боли: как не стать жертвой долговой ямы

Как взять кредит с умом и не пожалеть об этом спустя пару месяцев